Di tengah situasi sekarang yang sangat berlimpah informasi kita perlu mengimbanginya dengan bacaan yang berkualitas. kenapa harus berkualitas?

Karena itulah yang akan merawat nalar serta intelektualitas kita. Pada zaman ini baik orang maupun media-media sangat mudah untuk memproduksi informasi dengan membuat konten-konten pada media sosial, website, lalu dengan like share dan comment, berpengaruh pada followers followers mereka. Seperti ungkapan the bad news is a good news, jadi berita yang bagus adalah berita yang didalamnya telah terinjeksi hal-hal yang bersifat negatif yang diperbincangkan, digemakan, dan digaungkan sampai amplitudonya sangat besar.

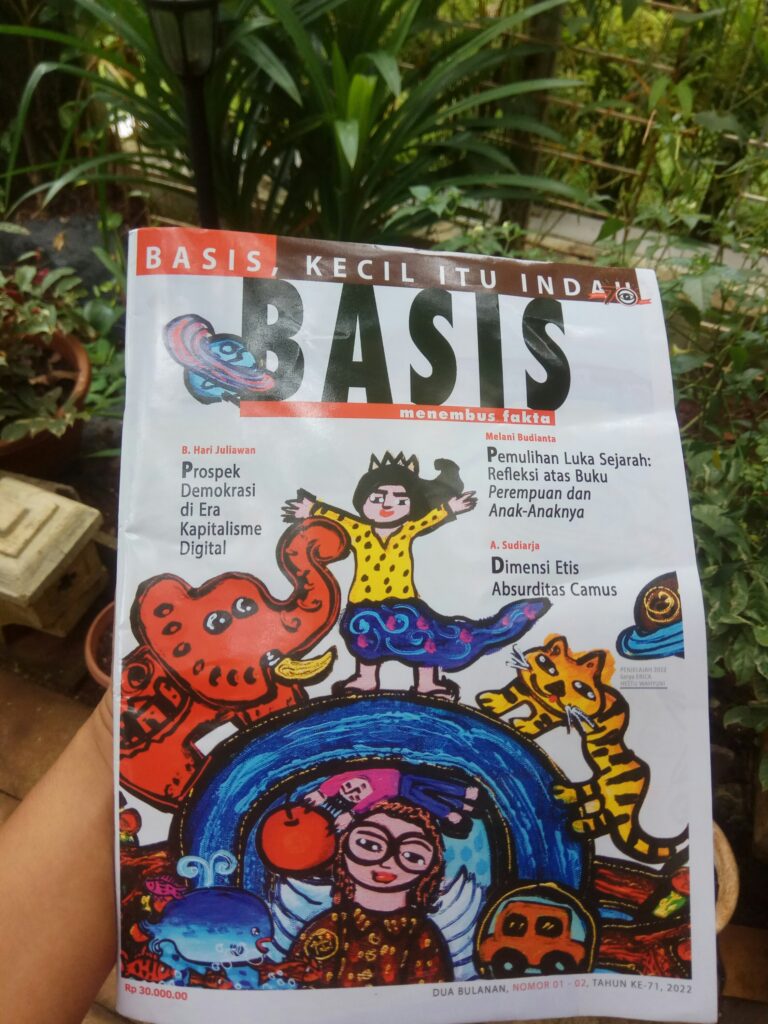

maka salah satu media yang saya pilih adalah majalah basis yang terbit dua bulanan masalah ini memang basisnya di Yogyakarta yaitu kota kebudayaan Indonesia. Desember lalu saya ingin menyambangi kantor Basis ini di Yogyakarta namun tidak punya cukup waktu karena terhalang pekerjaan. Majalah ini tidak populer di kalangan jetset, pegiat medsos, pengusaha atau pebisnis. Namun ternyata majalah ini sudah berusia 70 tahun, suatu usia yang sangat tidak muda namun tetap punya tenaga untuk terus bertahan di tengah gempuran informasi hoax, keterkenalan, popularitas atau mungkin bahkan iklan-iklan.

Edisi Februari ini ditulis oleh sindhunata yang menulis tentang bagaimana basis tetap eksis meskipun kecil dan Desember lalu menerima anugerah kebudayaan dari gubernur Yogyakarta. Kemudian tulisan dari A Sudiarja mengenai dimensi etis absurditas Albert Camus. Kebetulan saya sudah membaca novel orang asing terbitan yayasan obor Indonesia serta satu buku lagi yang belum sempat saya baca yaitu Sampar yang sudah saya berikan kepada seseorang yang didalamnya ada tanda tangan Gunawan Muhammad. Kemudian yang menarik saya adalah tulisan dari Profesor Melani Budianta guru besar sastra UI mengenai pemulihan luka sejarah yaitu refleksi atas perempuan anak-anaknya yang menceritakan peristiwa G30S PKI dalam kumpulan cerita pendek. Saya juga baru tahu bahwa kumpulan cerpen ini sudah pernah diterjemahkan oleh Harry Avelin dan merupakan bahan disertasi Yoseph Yapi yang kemudian dikembangkan dalam buku Sastra dan politik representasi tragedi 1965 dalam negara orde baru.

Satu lagi tulisan yang menarik menurut saya yaitu dari Chris wibisana (Mahasiswa S1 HI UI) dan A Sumarwan (dosen Sanata Dharma) tentang riset yang mereka lakukan mengenai respon pembaca terhadap 91 partisipan terhadap suatu cerita pendek “Maut” karangan Mohammad Sjoekoer tentang tragedi 1965 dengan menggunakan metode kuantitatif. Hingga saat ini misteri tentang tragedi 1965 hanya merupakan kebenaran sepihak oleh orde baru, tidak pernah ada sejarah pembanding yang berimbang dan pemerintah masih belum sepenuhnya meminta maaf atas kekejaman yang telah dilakukan. Saya salut dengan metode kuantitatif yaitu menggunakan statistika untuk menguji perubahan persepsi pembaca setelah ah mendengar pembacaan cerita pendek dan sebelum mendengarkan pembacaan cerita pendek, serta dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya tulisan Rizal Istanto tentang garudeya, spirit masa lampau untuk indonesia. Tulisan mengisahkan kembali bagaimana kisah garudeya yang merupakan mitologi Hindu – India menjadi lambang negara Republik Indonesia telah menembus batas dimensi toleransi dan keberagaman di Indonesia.

Di bagian akhir ada cerpen dan puisi cerpen. Cerpen yang berjudul Saatnya Kembali ke Stasi karangan Petrus Nandi, dan puisi yang berjudul Irama Tangan oleh Sunardi KS, Puji-pujian Rumah oleh Faris Al Faisal, dan Ketika Mengiris Apel Merah oleh Faris Al Faisal.

Kembali ke soal bagaimana merawat intelektualitas dan nalar yang sehat. Banyaknya serbuan informasi yang berdesakan di lini masa, membuat saya harus terus merawat kesehatan mental terutama pikiran dan kewarasan. Hal ini dimulai dari mengimbanginya dengan bacaan-bacaan yang bernutrisi. Biasanya yang punya nutrisi itu tidak populer atau tidak gemerlap, yang memang saya ambil jalan itu. Membaca dan majalah basis membuat saya merenungkan kembali hal-hal yang sebetulnya melampaui realitas. karena pada dasarnya perjalanan merenungi ke dalam dengan kata tanya mengapa, jauh lebih rumit, mungkin tak mendapat jawaban yang memuaskan dibanding membaca berita yang sangat dangkal dan mudah dilupakan.

Lagi-lagi itu hanya pilihan.